※このページは皆様の投資判断の一助となれるよう作成しています。また一部にPRを含む場合があります。

プロローグ

1941年12月8日、日本は英米へ戦線布告し真珠湾を攻撃しました。様々な理由から開戦した言われますが、大きな理由は米国の”対日石油輸出の停止”でした。

当時の日本は(現在と同様に)資源小国であり、国内産業継続のためには米国石油の輸入が欠かせず、日本存続のため南洋資源の獲得に向け開戦せざるを得なかったと言われています。(色々な意見があるとは思いますが)

つまり日本に資源があれば戦争を回避できていた可能性が高いという事になりますが、近い将来の日本は近海にある海底鉱床の存在により、そうなるかもしれません。

ということで最近メディアでも見かける海底鉱床の商業採掘における、サプライチェーンを構成するであろう企業を整理し、その中から「経済的な堀」と「MBAバリュエーションの触り」を用いて将来的に株価が伸びると思われる企業を探していきます。

海底鉱床とは?

海底鉱床とは地下深部へ浸透した海水がマグマなどにより熱せられ、地殻から有用元素(レアアース)を抽出した熱水が海底に噴出して周辺の海水で冷やされてできるもので、簡単に言うとレアアースを含んだ熱い噴水が周りの海水に冷やされて固まったものと言えます。

日本近海の海底鉱床

日本周辺では沖縄トラフ、伊豆・小笠原海域において海底鉱床の存在が確認され、他国のEEZと比して浅い水深に分布しているため、掘削コストが低くなり開発に有利と言われています

海底鉱床で採掘できるレアアースは?

伊豆・小笠原海域、沖縄海域では水深約1,600mに「銅、鉛、亜鉛、金、銀、レアメタル」

南鳥島海域では水深約2,000mに「コバルトリッチクラスト(ニッケル、コバルト、白金他)」

以上の存在が確認されています。

採掘する方法、経済性は?

2018年にJOGMEC(経産省の子会社)が採掘技術の評価と経済性の評価を行いました。

経済性

現状では、費用が売上高を上回る収支予想ですが金属価格の変動などを考慮すると売上高が費用を上回り採算が合う見込となっているようです。(JOGMECの報告書Pg,8より)しかしながら、より効率性・経済性を向上させる採掘技術の開発を続けなければならないことや、国内での精錬(素材を使える状態に加工すること)受け入れ先の拡充など課題は多いようです。

採掘する方法

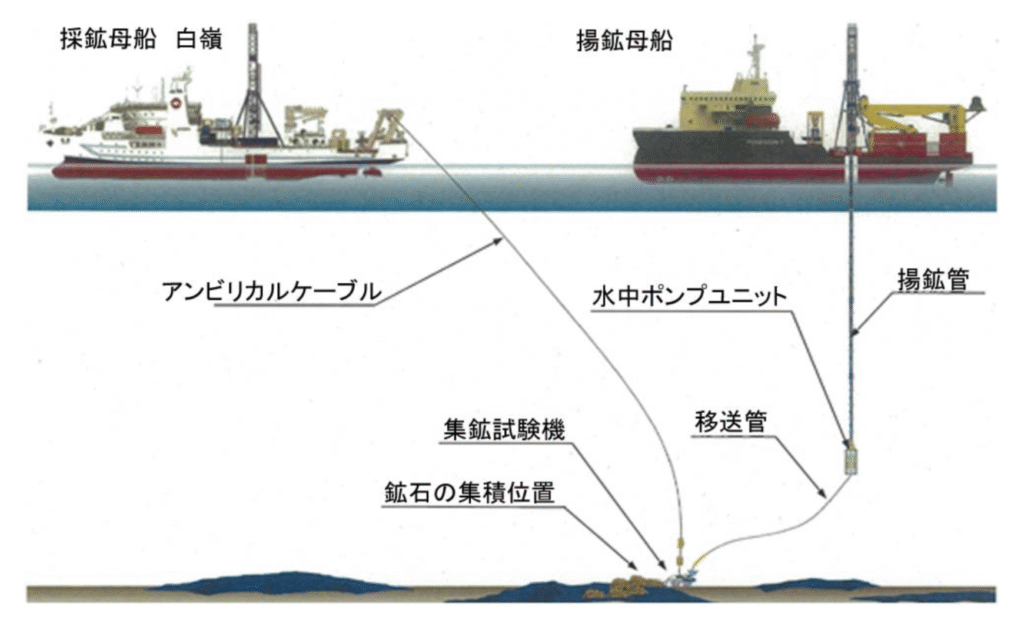

掘削・集鉱装置と、揚鉱装置に大きく大別されます。

イメージ※三菱重工業海底鉱床関連ページより

・掘削集鉱装置(海底鉱床から削り取る)

JOGMECの資料からはベンチカット工法による掘削で技術開発をしているようです。ベンチカット工法は斜面を階段状で削り取っていくような方法です。現在は技術開発の段階ですが、基本的にはベンチカット工法が既定路線になるように思われます。また掘削した後の鉱物は、後工程の揚鉱のため鉱物を同じサイズに整える必要があります。これは海底で機械による破砕作業やスクリーンの作業を行い、また簡単に貯蔵しておく設備が必要なようです。

・揚鉱装置(削り取った資源を海上へ揚げる)

海底鉱床の開発は前例がなく全て新規開発の技術どなるそうです。

サプライチェーンは?

掘削から市場に出るまでのサプライチェーンは既存の石油と資源同様に大手商社を中心に構成されると予想します。また、段取りは下記の流れになると思います。

| 工程 | 詳細 |

| 調査研究 | 海底地形や資源量などの調査研究 |

| 掘削 | 海底鉱床から専用機械で鉱物を掘削 |

| 粒度の調整、揚鉱 | 鉱物の粒度を調整し、専用機械で揚鉱 |

| 一時保存 | 海上リグ等で輸送まで保管 |

| 海上輸送 | 海上リグから鉱物を受取、陸上基地まで輸送 |

| 受入 | 船舶から鉱物を荷上し、保管する |

| 陸上輸送(1) | 保管場所から精錬工場へ陸上輸送する |

| 精錬、保管 | 鉱物を精錬、素材にして保管する |

| 陸上輸送(2) | 保管された素材を使用先へ陸上輸送 |

| 最終工場 | 素材を用いて製品を製造する |

| 市場へ | 使用者の手に渡る |

以下では各工程別に、どの会社が具体的にその工程を担うか確認していきます。基本的に試掘を行なっている企業、その技術開発を行う企業群が三菱系、三井系のようで、サプライチェーンの構成も近しい企業になる可能性が高いと思っています。

【案件受注/海底鉱床開発関連銘柄】

| 調査・研究 |

| ・オフショアオペレーション(川崎汽船子会社) ・三井金属工業 ・三菱マテリアル ・深田サルヴェージ |

| 掘削 |

| ・日本海洋掘削 ・三菱重工業 ・三井海洋開発 ・三井三池製作所 ・三菱造船 ・ENEOSドリリング ・日本サルヴェージ ・深田サルベージ |

| 粒度の調整、揚鉱 |

| ・三菱重工 ・日鉄エンジニアリング ・住友金属鉱山 ・古河機械金属 |

| 一時保存 |

| ・三菱造船 ・五洋建設 |

| 海上輸送 |

| ・三菱造船 ・日本郵船 ・商船三井 |

| 受入輸送(割愛) |

| 陸上輸送(割愛) |

| 精錬、保管 |

| ・ジオテクノス ・DOWAメタルマイン ・DOWAエコシシテム ・住友金属鉱山 ・三菱マテリアル |

| 国内市場、輸出など |

| ・三菱商事 ・住友商事 |

受入、陸上輸送などはサプライチェーンの一部ではありますが、今回は海上、海底と精錬など代替が効きにくい工程の会社に集中して調査しました。情報のソースは、JOGMECの入札応札情報や、他インターネットの情報から収集しました。

情報を調べて行くと、やはり「三菱系」、「三井系」他に「古河機械金属」、「DOWAホールディングス」、また海洋土木の「五洋建設」が関連するようです。

経済的な堀の確認

ここからは、以上の企業のうちどの企業に【経済的な堀が存在するか】工程ごとに確認していきます。

| 企業 | 無形資産 | 乗換えコスト | NW効果 | 規模の優位性 |

| 調査・研究 | 大 | 大 | 無 | 小 |

| 掘削 | 大 | 超大 | 無 | 大 |

| 粒度調整、揚鉱 | 大 | 超大 | 無 | 大 |

| 一時保存 | 中 | 中 | 無 | 小 |

| 海上輸送 | 小 | 中 | 無 | 大 |

| 精錬、保管 | 大 | 大 | 無 | 大 |

| 国内市場、輸出 | 小 | 無 | 無 | 大 |

ネットワーク系の事業ではないため全工程でNW効果は発揮されないように思います。個人的に経済的な堀が大きく、この事業による将来的な収益が見込めるのは「掘削工程」、「粒度調整・揚鉱工程」と考えています。理由としては

掘削工程

・無形資産

一度、掘削の許可を行政から得た企業は、他企業の新規参入の可能性がかなり低いため

・乗換えコスト

掘削技術の特殊性を考慮すると、一度技術を確立した会社から、他企業への乗換えは相当な時間とお金のコストが発生するため。切削カッター等の交換などの定期メンテナンスでも収益を確保することが可能

・規模の優位性

商業掘削は24時間365日の稼働が予想され、さらに海底鉱床は広く分布しており、どこでも同様の設備を使えると考えると固定コストが分散されるため

粒度調整・揚鉱工程

・無形資産

入札情報を確認すると、掘削工程と本工程は同時に受注している企業が散見され、同様に新規参入が難しい工程と考えられるため

・乗換えコスト

揚鉱石技術の特殊性を考慮すると、他企業への乗換えは相当な時間とお金のコストが発生するため。また海底における粒度調整技術も模倣性が低い。

・規模の優位性

商業掘削は24時間365日の稼働が予想され、さらに海底鉱床は広く分布しており、どこでも同様の設備を使えると考えると固定コストが分散されるため。

よって海底鉱床開発により将来的に収益を上げ続けると考えられる経済的な堀に囲まれた企業は下記の群と考えられます。また、割安性の判断のため簡単に現在のPBRと、上場していない場合は親会社とそのPBRを併記します。

PBRの確認

掘削

・日本海洋掘削(親会社:ENEOSホールディングス5020 PBR0.87倍)

・三菱重工業7011 PBR5.48倍

・三井海洋開発6260 PBR倍

・三井三池製作所(親会社:三井E&S7003 PBR2.5倍 、古川機械金属5715 PBR0.77倍)

・三菱造船(親会社:三菱重工)

・ENEOSドリリング(親会社:ENEOSホールディングス5020 PBR0.87倍)

・日本サルヴェージ(非上場)

・深田サルベージ(非上場)

粒度調整・揚鉱工程

・三菱重工業7011 PBR5.48倍

・日鉄エンジニアリング(親会社:日本製鉄5401 PBR0.64倍)

・住友金属鉱山5713 PBR0.65倍

・古河機械金属5715 PBR0.77倍

以上の通りとなりました。特にENEOSホールディングス、古河機械金属はPBR1倍を下回っておりお買い得感があると思います。

まとめ

海底鉱床の掘削と、事業により将来的に利益を産み続けられる企業などは下記の通りです。

1,海底鉱床は商業採算性があると見込まれ、近い将来開発される可能性が高い

2,海底鉱床は掘削工程、粒度調整・揚鉱工程に関する企業は強い乗換えコストが発生

3,その工程ではENEOSホールディングス、古河機械金属のPBR1倍を下回る

以上、海底鉱床の可能性についてまとめました。皆様の投資判断の一助になれば幸いです。

コメントご質問は下記よりお願いいたします。

コメント